人物简介:

叶会元,博士,上海建桥学院外国语学院英语系专任教师;外国语学院科研团队“AI背景下外语T型人才培养研究中心”负责人;上海外国语大学英语专业硕士和美国匹兹堡大学高等教育管理专业博士毕业;美国波士顿学院国际高等教育中心(CIHE)访问学者;美国匹兹堡大学国际教育研究所(IISE)逾5年管理经验;留美学习工作逾10年;熟悉中美大学发展现状并长期致力于高等教育国际化创新工作;研究方向目前聚焦在可持续发展教育理念(ESD)深度覆盖本科英语专业的问题。

Nature期刊子刊Humanities and Social Sciences Communications高引论文作者;迄今发表学术论文十余篇,其中SSCI核心JIF一区期刊论文6篇,CSSCI核心期刊论文1篇(《北京大学教育评论》);曾任日本大阪大学教育期刊IAFOR Journal of Education子刊Undergraduate Education副编。

2024年以来,发表SSCI核心JIF一区期刊论文2篇;策划举办外国语学院“可持续发展教育ESD”主题线上系列讲座3次;在校科研处“科研沙龙”作学术报告1次;在第16届亚洲教育年会(东京)和第5届巴塞罗那教育大会(巴塞罗那)作学术报告各1次。

我是一个“科研享乐主义者”,这里并不是让大家单纯的成为享乐主义者,而是学会如何在科研中获得乐趣。科研中不享乐,是难以为继的。今天分享一些朴素的经验,期待与大家共鸣,也对大家探索科研有帮助。

第一,选择,努力,选择,无限循环…

科研之“乐”首先在“选”。没有选择的事情,做起来容易机械化,不走心,久而久之就成为一种形式。期刊论文可以发表在国内C刊上,也可以发表在国外SSCI期刊上,这就是选择。看不到这种选择,会觉得C刊发文很难,也确实很难!难就难在大家都挤破头想在C刊上发文,我也是!然而,经济学上的古德哈特定律(Goodhart’s Law)启发我们说,一个标准,从被设为目标的那天起,就不再是最好的标准了。C刊发文也是一样。

但当我们可以选择在C刊和SSCI期刊之间哪种是更适合自己的那一款起,古德哈特定律的诅咒就开始失效了,就像学校发年货,有多种选择会比只有一个选择有乐趣。

因此,我们做科研的积极性就会增长,也就开始有了“乐”。这是第一。

第二,我的坑,也许也是我的“坑”。

一个萝卜一个坑,但一个人不该被一个专业捆住。我的本硕专业背景是英语,但在确定要读博后,我告诉自己要转专业,让英语专业超强赋能其他专业的特性得到发挥,也让自己成为一个“复合型”人才。我选择了高等教育学,且从不后悔。但我没想到的是,转专业这个选择居然提前预备了我后来去从事跨学科(interdisciplinarity)领域的研究。

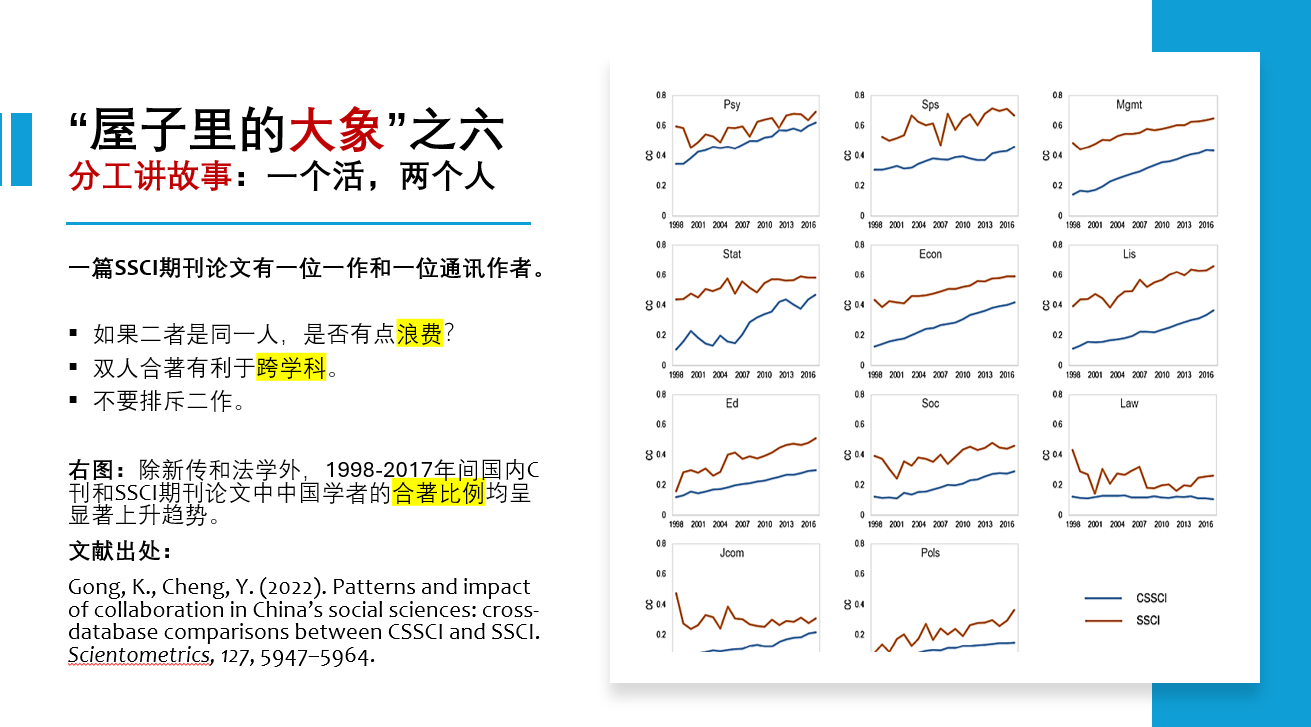

跨学科的“乐”在哪里呢?打个比方,你更喜欢打卡旅游,还是走街串巷,挖掘遗珠?我更喜欢后者,因为不用人海翻腾,还能作一个发现者。专业领域的文章不好发,因为大家都在有限的几个期刊中打卡,比较成功的还会分享经验,就像在小红书上贴游记,追完剧后写剧透,让后来者“其乐融融”。真的其乐融融吗?可能有时也只是热闹吧。相比之下,跨学科不是一时兴起,有理论根据,也是人工智能时代对人才的要求之一,是我们要重视的。在此基础上,跨学科的乐趣在于学科交叉间的许多未知性。去探索,可能就有发现,没准就是一篇文章。

你问,怎么探索?方法有二。第一,自己和自己跨。以我为例,我的专业背景本身已经具备了跨学科的条件,也储备了复合型知识和技能。有类似转专业背景的老师也同样具备自己和自己跨的条件。第二,和别人跨,1+1>2。我校张丽娟老师和闻传学院的吕益合作的一篇SSCI核心JIF一区期刊论文就是一个成功案例。

未知会带来恐惧,也会带来惊喜,这是伴随科研的两种交织心理。从“坑”里出来,去适应它们,享受它们,就是“乐”。这是第二。

第三,想要花开,就要施肥浇水。施肥浇水也是“乐”。

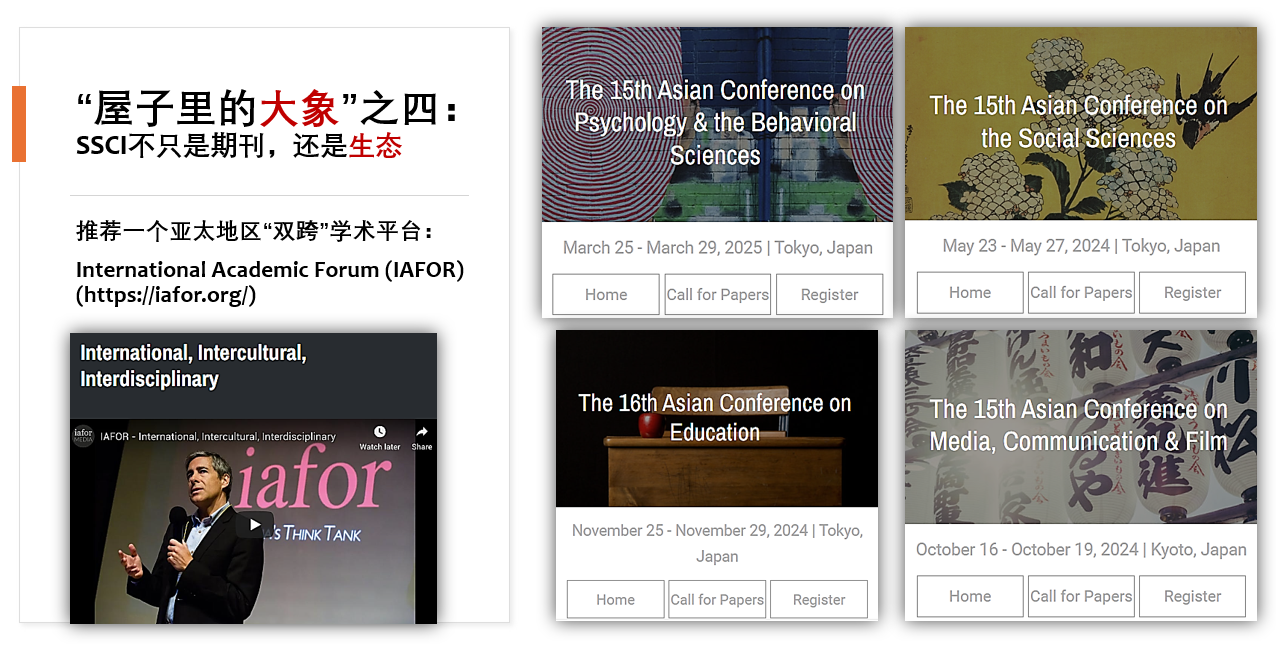

人类历史上每一次大飞跃,都伴随着常识的回归。想要花开,就要施肥浇水。但总会有不乐意的,觉得花应该给自己施肥浇水。这半是玩笑,半是国内外高等教育领域的一个问题。学界称之为accountability vs. accountancy (Shore & Wright, 2024),就是“生态化”科研和“计件化”科研的拔河。哪一个更有乐趣,一目了然。

水和肥就是花的生态。同理,如果期刊论文是花,那水和肥就是学术讲座与会议。这就是我们科研中心坚持举办可持续发展教育ESD系列讲座的原因。一个误区是:我没有成熟的研究,是否讲座和会议的大门就向我关闭了?恰恰相反,讲座和会议同时也有培育不成熟的研究和扶持青年学者的功能。我本人在这两方面受益匪浅,也在今年的东京和巴塞罗那学术大会上获得了许多中肯的反馈,也结交了许多国内外的学者朋友。这难道不是“乐”吗?顺便提醒大家,一些学术大会视博士毕业五年内的参会者为青年学者,并提供诸多培育资源,这让我这个超龄“老博士”甚是眼红!朋友们,不要错过啦!这是第三。

第四,你是科研“创业者”,还是科研“猎人”?

首先,两者都没有错,都很有“乐”。科研“猎人“更加与时俱进,聚焦时事,比如人工智能。科研“创业者”更加不忘初心,能够十年磨一剑,研究更有连贯性。我是一个科研“创业者”,从博士论文开始就围绕全人教育的问题,延伸出后来许多当时想不到的有趣课题。在筹建和发展外国语学院“AI背景下外语T型人才培养研究中心”的过程中,我常常会提醒自己“背景下”这个关键词。AI这个池子,我们既要扎进去,又不能淹死在里面,而是要看清“背景下”许多被忽视的科研盲点,比如跨学科和新型人才评价的问题,都是机会,都是“乐”。这是第四。

第五,和自己的学生在一起也会有许多“乐”!

在美国留学工作期间,感受到在美国的大学里,本科师生合作科研是司空见惯的事情。我特别向往,也在积极尝试本地化的实践。我发现,学生中总有求知若渴的,下课会来找你。这真是教师之福!接触下来发现不少学生有对科研的兴趣,有些也是为读研和留学提前预备。我就能教就教,也很高兴其中一个学生团队的自主研究已接近投刊。这样的学生,是可以在课堂教学中发掘出来的。为此,我特别建了三个科研中心“学生顾问团”的微信群,既满足学生科研兴趣需要,也为科研中心的发展找反馈小帮手。何“乐”而不为?这是第五。

第六,不要割裂地看教学与科研。

在这点上,我非常认同学院大英部宋纯花老师的观点:教研相长,“研”路芬芳。外国语学院许多老师有十分优秀的教学成果。这么优秀的教学成果,何不再接再厉,把它们变成优秀的科研论文,让更多的人看见呢?

很高兴有机会把心里沉淀的许多关于科研的想法说出来,也感谢学院领导、教师同仁、科研团队成员以及许多可爱的学生们一直以来的支持和鼓励。我相信,科研“论迹”更“论心”,是人类古老的一种对未知的渴望。把它找回来,你我都会乐在其中!

撰稿:叶会元